頸動脈エコーで動脈硬化の早期発見!検査の流れと意義

頸動脈エコー 動脈硬化の検査は、脳や心臓の病気を防ぐ重要な手段です。自覚症状がないまま進む動脈硬化を、短時間で「見える化」できるのがこの検査の大きな特徴。この記事では、臨床検査技師の視点から、検査の流れ・意義・受けるべき人の特徴をわかりやすく解説します。

頸動脈エコーとは?

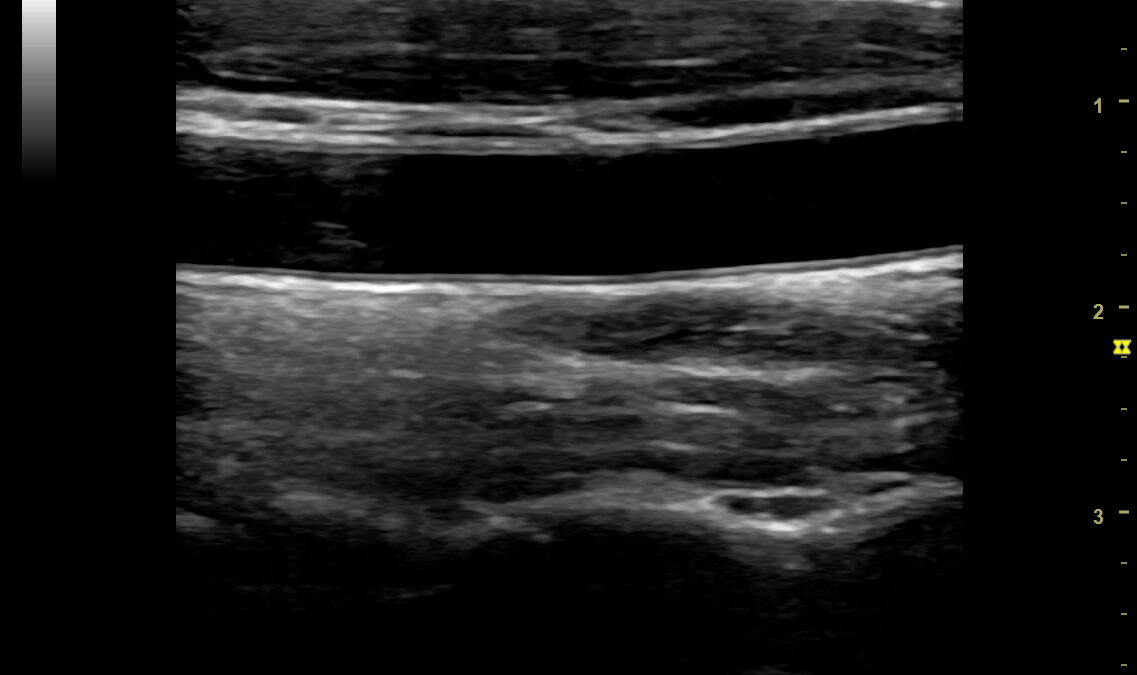

頸動脈は、首の左右を通って脳に血液を送る太い血管です。この頸動脈の壁の厚さや血流を超音波で観察し、動脈硬化の進行度や血管の状態を確認するのが頸動脈エコー検査です。

レントゲンやCTのような被ばくがなく、痛みも伴いません。身体への負担が少なく、短時間で行えることから、健康診断や生活習慣病のフォローアップとしても非常に有効です。

主に確認する項目

- 血管壁の厚さ(IMT:内中膜複合体厚) – 厚みが増すと動脈硬化が進んでいるサイン

- プラーク(血管内の脂肪沈着) – 脳梗塞や心筋梗塞の直接原因となることも

- 血流の速度・乱れ – 狭窄や閉塞の有無を確認

こうした情報をもとに、頸動脈の変化から全身の動脈硬化の進行度を予測できます。

検査の流れ

頸動脈エコーの検査時間はおよそ10分程度。次のような流れで行います。

- 仰向けになり、首の周囲を軽く露出します。

- 専用のジェルを塗り、超音波プローブを当てて観察します。

- 左右の頸動脈を順番にスキャンします。

- 画像を解析し、血管壁の厚みやプラークの有無を評価します。

痛みはなく、リラックスして受けられます。結果は画像で確認でき、血管の“老化度”を視覚的に理解できます。

どんな人が頸動脈エコーを受けるべき?

以下のような方は、早期チェックをおすすめします。

- 健康診断でコレステロールや中性脂肪が高いと言われた

- 高血圧・糖尿病・喫煙など生活習慣病のリスクがある

- 家族に脳梗塞・心筋梗塞の既往がある

- 最近体重・腹囲が増えてきた、または健診結果が気になる

特に中高年世代では、症状が出る前にチェックすることが重要です。頸動脈の異常は、将来の脳血管疾患の予兆である場合も多いため、定期的な検査が推奨されます。

なぜ動脈硬化は怖いのか?

動脈硬化とは、血管の壁が厚く硬くなり、血液の通り道が狭くなる状態を指します。初期段階では自覚症状がなく、ある日突然「脳梗塞」や「心筋梗塞」として現れることがあります。

頸動脈エコーで血管壁の厚み(IMT)が増していたり、プラークが確認された場合、それは「血管が年齢より老化している」サインです。つまり、今の生活習慣を見直す“チャンス”でもあります。

検査で得られる情報の活用方法

検査後は、医師や臨床検査技師が結果を丁寧に説明します。単に数値を伝えるだけでなく、「なぜそうなったのか」「どう改善すればいいのか」を明確にすることが重要です。

たとえば、次のような対策が取れます。

- 食生活の見直し(脂質・塩分の摂取コントロール)

- 運動習慣の導入(1日20分のウォーキングなど)

- 禁煙・減酒

- 定期的な血圧・血糖・脂質のチェック

Nウェルネス合同会社では、検査結果をもとに行動変容支援プログラムを組み立て、個々に合わせた改善プランを提案しています。

頸動脈エコーの意義:血管の「今」と「未来」を知る

頸動脈エコーの最大の意義は、自覚症状が出る前に危険信号を見つけられることです。脳の血流を担う頸動脈の変化は、全身の血管状態の“鏡”とも言えます。

実際に、頸動脈エコーでプラークを確認した人の中には、心臓や腎臓の血管にも同様の硬化が進んでいるケースが見られます。逆に言えば、頸動脈の状態を改善できれば、全身の血管年齢を若返らせることにもつながります。

よくある質問

Q. 検査のために食事制限はありますか?

A. 特に制限はありません。首元を出しやすい服装でご来所ください。

Q. どのくらいの頻度で受けるのがよいですか?

A. 健康診断で異常がある方や生活習慣病リスクが高い方は、年1回程度の検査が目安です。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 医療機関や委託検査の形態によって異なります。お気軽にお問い合わせください。

まとめ:血管年齢を知ることが健康の第一歩

頸動脈エコーは、わずか10分程度

健康診断の結果を「見て終わり」にせず、次の行動へ。今の血管年齢を知ることが、未来の健康を守る第一歩です。

お問い合わせはこちらから、検査や健康支援プログラムについてお気軽にご相談ください。